资讯 / 电影资讯 / 从《命悬一生》到《树影迷宫》,迷雾剧场的后劲为何越品越上头

“迷雾剧场”最近的几部作品,似乎下定决心要为观众“酿造”出某种后劲儿。

刚刚播完的《树影迷宫》结尾,因为癌症去世的冉曦(廖凡饰)用自己的葬礼倒逼真凶得意忘形,露出马脚,真相大白,卷宗终于可以翻到最后一页。

但对于观众来说,这不是句号,而是省略号——你需要回过头去,重新审视被忽略的细节、人物的无奈和时代的局限,个中况味才显得清晰可感。

在之前的作品《命悬一生》中,徐庆利本想靠打工安稳度日,却因过往旧案被步步紧逼;吴细妹只想和孩子过太平日子,却屡屡被现实推向绝境;曹小军的盲从,只能被动跟着他人脚步,创作者把小人物“被命运扼住喉咙”的窒息感藏进日常,隐喻了“底层人想好好活着怎么这么难”。

这正是“后劲儿”的力道。

-人性的复杂与时代的隐疾-

《树影迷宫》以过来人悲悯又坚定的目光,回溯了发生在1994年北京南城胡同里的一桩连环命案,由此牵引出中国城市居民伴随着经济发展在两性关系、欲望表达中的蹒跚历程——从压抑走向解放,对抗着异化、变型的晃动,在恐惧中回归理性,坚守善意。

这个剧名,在片中是被一个安定医院的护士(黄米依饰)扣题的。她当时跟公安大毕业的年轻片警赵赶鹅(尹昉饰)倾诉自己的情感困局,说自己居住的胡同就像一个走不出的迷宫。不仅仅是她,因为职业的缘故,在她那些胡同里,被送进来的病人又都是迷宫中的人。

这一笔巧妙揭开创作者的“野心”:在常规刑侦套路之外,它更想探索的是人性的复杂与时代的隐疾,而非仅仅聚焦“凶手是谁”。

当妙龄少女接二连三地在胡同深处遇害,概率背后的时代必然性才发人深省。她们在生前几乎都背负简单、粗暴,同质化的“污名”,要么对父母来说是青春期叛逆,不听话;要么对左邻右舍来说就是不正经,穿着露胳膊露腿。案件与“性”有关,是早就划定的修罗场。

创作者构建了一张对文本极度熟悉、对角色完全可控的叙事大网,从第一集开始,没有一个配角是多余的。

胡同里流行的踩步点游戏、包子铺老板(富大龙饰)与女儿玩的“相遇”游戏(心里默念脚步声迎面走来直至同时停步),暗藏着作案手法与人性控制欲的隐喻;

“武疯子”在病房吟诵“如果你跟我走,就会数我的脚步”,用诗意反讽血案,与凶手的变态心理形成深层呼应;

“疯僧”部分致敬《美国往事》,男女对剧情的分歧(女性读出残酷控制,男性认为“女人咎由自取”),更是戳中了两性观念的错位与割裂。

而最让观众破防的,是廖凡饰演的老警察冉曦。他追凶十八年,老年妆下皱纹爬满脸庞,身形不再挺拔,眼神却依旧坚定,弥留之际那句“我的片儿区没有走不出的死胡同”,既是对正义的坚守,更藏着一代人的困顿与执念。

如果说冉曦的坚守,是以“困在”迷宫的方式对抗迷宫,那他的妻子刘北萍(刘琳饰),则代表了另一种“走出”迷宫的方式。她开办的“亚当夏娃”成人用品店,呼应了1993年北京的真实历史。

在那个谈“性”色变的年代,此举不只是为生计,更像一种宣言——它既是对“性羞耻”观念的突破,也迫使剧中人(包括冉曦自己)去正视人性本真,个体的觉醒与时代的蹒跚进步在这一方小小的店铺里交汇。

-“命运杀人”的苦涩回甘-

舍弃套路,深挖内核,在迷雾剧场这两部作品里体现的淋漓尽致。《命悬一生》的核心冲突从不是“谁杀了人”,而是“为什么好好活着这么难”。剧中满是触手可及的生存细节,徐庆利沾满泥土的裤脚、吴细妹凑不齐的孩子医药费、曹小军打工时磨破的手套,还有村口那条仿佛永远走不出的小路,每一个镜头都透着底层生活的沉重。

正如原著作者、编剧陆春吾所言,她要写的是“被不幸选中的可怜人如何在命运中挣扎”。这种“命运杀人”的悲剧,不是空泛的感慨,而是那个时代里,底层群体“认命”又“斗命”的真实写照,也让剧集的后劲儿,成为直抵人心的“苦”,让观众看完久久无法释怀。

到了《树影迷宫》,这股后劲儿又升华为时代群像的“憾”。虽然很多观众开播初期就从卡司段位猜到凶手,但却仍然追到结局。因为观众从一开始就明白,“凶手是谁”不重要。重要的是,那股浓烈又压抑的“关系生态”。

创作者编织的不是一个“谁是凶手”的线性迷宫,而是“时代为何如此”的复调迷宫:冉曦对妻子职业的本能抵触、街坊邻居对“出格”女孩的指指点点、父母对子女性教育的刻意回避……这些看似琐碎的日常,共同构成了悲剧滋生的温床。

《树影迷宫》藏在“性羞耻”的观念与“人情社会”的沉默里;《命悬一生》则源于底层生存的艰难与命运的无常。

这份对人性的体谅、对时代的回望,让两部剧的后劲儿都远超“抓凶手”的爽感。

-迷雾剧场的“后劲儿”密码-

当下的观众早已不满足于侦破案件、抓获凶手的表层爽感,而是更渴求深层次的情感共鸣。迷雾剧场的创作者,从2025年推出的剧作来看,几乎都在践行这个逻辑,也获得了很好的反响。

从作品来看,迷雾剧场选择重新扎根“社会派”根基,发出人文主义新声。所谓“新声”,在于它不再满足于对标东野圭吾式的“社会派”经典范式,即“找出社会问题A,导致悲剧B”,它更进一步,试图在影像风格上回归华语语境的现实主义美学。

因此,它摆脱类型局限的方式并非堆砌奇观,而是注入扎实的生活实感——无论是《命悬一生》里令人窒息的山乡,还是《树影迷宫》中充满隐喻的胡同——构建起独有的“后劲儿”体系。

悬疑剧的高级感,从不在“谁是凶手”的答案里,而在“为何如此”的追问中。当一部作品敢于直面那些“不完美”的真实,敢于在类型化的叙事中安放创作者对人与时代的体察时,其后劲儿,也自然从收官的瞬时热度,沉淀为观众心中越品味越上头的余味。

「狗头萝莉」的故事

5568 - 2025-11-11

《误杀3》曝片段 刘雅瑟张榕容传递女性互助力量

4299 - 2025-11-11

《操纵者》上线,张子健刘威葳主演,抗日谍战剧,走爽剧路线

4022 - 2025-11-10

《暗夜与黎明》今晚收官 陈哲远聂远邢菲姚安娜共展初代公安风采

3593 - 2025-11-11

《香水佳人》首播,女性苦情剧,一妻一妾的悲惨生活,适合老年人

2878 - 2025-11-11

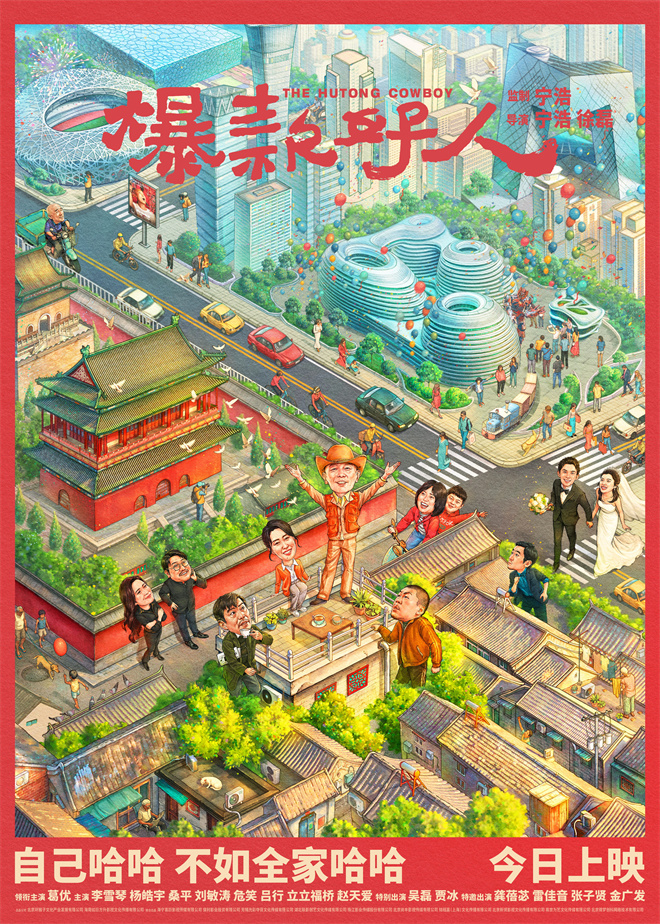

葛优“好人团”好事连连看!《爆款好人》正式上映

2837 - 2025-11-10

登春晚一夜成名,56岁在异国离世,临终前才知道自己的身世!

2790 - 2025-11-10

EXO金钟仁将于5月11日入伍 将于2025年2月退伍

2510 - 2025-11-11

苗苗崩溃痛哭,郑恺被全网痛骂:别装“好男人”!

2463 - 2025-11-11

SEVENTEEN夫硕顺将于2025年1月初回归 目前正在积极准备中

2211 - 2025-11-11

新剧热度播放量扑街,收视倒数,黄晓明从影帝沦为综艺咖了?

1747 - 2025-11-11

张元英百变造型 眼神妩媚明艳动人

1727 - 2025-11-11

葛斯齐再曝汪小菲通话录音 透露汪小菲承认之前曝料

1447 - 2025-11-10

林更新cos大司命 眼神凌厉魅力十足

1442 - 2025-11-11